‘दूसरे भगवान’ कहलाने वाले चिकित्सकों को याद करते हुए आज हम यह देखने को अभिशप्त हैं कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं अंधाधुंध मुनाफे के प्रति समर्पित हो चली हैं, जिसके चलते न सिर्फ डॉक्टरी पेशे की नैतिकताएं बल्कि हिप्पोक्रेटिक ओथ भी ख़तरे में है.

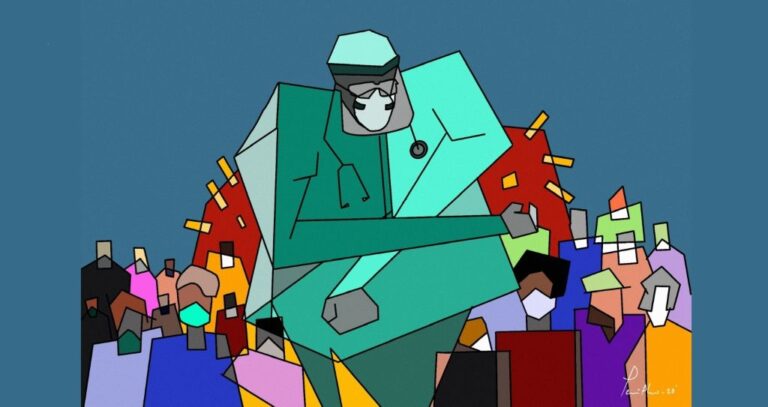

आज हमारे देश का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है-नेशनल डॉक्टर्स डे: चिकित्सा सेवा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण के सम्मान और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन. ‘दूसरे भगवान’ कहलाने वाले उन अग्रदूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन भी, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं व प्रणालियों को निरापद व कारगर बनाने के लिए जरूरी शोधों और सहज, सस्ती व सर्वसुलभ बनाने की व्यवस्था की राहें हमवार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया. उनका समर्पण नहीं होता तो हम उन महामारियों से कतई पार नहीं पा सके होते, जिन पर विजय का दर्प आज हमारी थाती है.

अफसोस कि आज उन अग्रदूतों को याद करते हुए हम यह देखने को अभिशप्त हैं कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी दवा निर्माता कंपनियों के अंधाधुंध मुनाफे के प्रति समर्पित हो चली हैं, जिसके चलते न सिर्फ डॉक्टरी पेशे की नैतिकताएं बल्कि वह हिप्पोक्रेटिक ओथ भी खतरे में है, जो उसे नैतिक, प्रतिबद्ध और सम्माननीय बनाती आई है.

हिप्पोक्रेटिक ओथ खतरे में

उसके खतरे में पड़ जाने के कारण करोड़ों ‘छोटे’ लोगों की ‘बड़े’ कहें या अच्छे डॉक्टरों तक पहुंच लगातार ज्यादा मुश्किल होती जा रही है और बार-बार झोलाछापों के शिकार होकर वे डॉक्टरों के प्रति सामान्य आदर की भावना भी गंवा दे रहे हैं.

वे डॉक्टर भी कुछ कम मुश्किल में नहीं हैं, जो अपनी शपथ से विपथ नहीं होना चाहते और अपने पेशे की अनैतिकताओं से बचकर उससे जुड़े अपने सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं.

आखिरकार वे इस स्थिति की सहज होकर कैसे देख सकते हैं कि कई अस्पतालों की इंटेंसिव केयर यूनिट तक मरीजों और उनकी महिला तीमारदारों के लिए सुरक्षित नहीं रह गई हैं. कई बार मरीजों के निधन के बाद भी पैसे बनाने के लिए मरीजों को इस यूनिट में भर्ती रखे जाने की खबरें आती हैं और उन्हें लेकर बवाल भी होते हैं. इतना ही नहीं, मरीजों को धोखे में रखकर उनके अंगों की चोरी की खबरें भी अब ‘दुर्लभ’ नहीं रह गई हैं.

विडंबना यह कि डॉक्टरों की ओर से अपनी इन ‘बीमारियों’ के सामूहिक प्रतिरोध या निदान का कोई बड़ा प्रयास होता भी नहीं दिखता.

यह तब है, जब 1991 में जिन डॉ. विधानचंद्र रॉय की याद में यह दिवस मनाना शुरू किया गया, वे देश के निचले से भी निचले तबकों तक डॉक्टरों की सेवाओं की आसानी से पहुंच, दूसरे शब्दों में कहें तो उनके द्वारा सामाजिक भूमिका के निर्वहन के प्रबलतम पैरोकार थे. उन्हें देश के प्रख्यात चिकित्सकों में तो गिना ही जाता था, वे प्रतिबद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक भी रहे थे.

उल्लेखनीय यह कि एक जुलाई का दिन उनकी जयंती भी है और पुण्यतिथि भी, क्योंकि वे 01 जुलाई, 1882 को पटना में जन्मे तो उनकी मृत्यु भी 1962 में 01 जुलाई को ही उनके पास आई थी.

इस लिहाज से देखें तो 1991 में, जब नई आर्थिक नीति के तहत देश को देशी व विदेशी बिग मनी के लिए खोला जा रहा था, इस दिवस का आगाज देश में चिकित्सा सेवा के उन्नयन के साथ ही वैश्विक स्वास्थ्य सेवा मानकों में सुधार में डॉ.रॉय के योगदान के प्रति गहरा सम्मान व कृतज्ञता व्यक्त करने का वायस था.

डॉक्टर भी, राजनेता भी

इस सबको लेकर मुख्यमंत्री रहते ही, 04 फरवरी, 1961 को उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. जानकारों के अनुसार, स्वतंत्रता संघर्ष और मुख्यमंत्री पद की अपनी अनेक व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने अपने समय का एक हिस्सा बीमार लोगों के इलाज के लिए समर्पित कर रखा था और दूसरे चिकित्सकों को भी इसके लिए प्रेरित किया करते थे.

डॉ. रॉय ने अपनी डॉक्टरी की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और उच्च अध्ययन के लिए लंदन गए तो वहां रॉयल कॉलेज ऑफ फ़िज़िशियन्स के सदस्य और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के फ़ेलो बने थे. भारत लौटने पर, उन्होंने खुद को एक प्रमुख चिकित्सक के रूप में स्थापित किया और उन दिनों आम लोगों के लिए दुर्लभ स्वास्थ्य सेवा को उन तक पहुंचाने के लिए अहर्निश प्रयास शुरू कर दिए थे.

दुर्भाग्य से अब यह दिवस मनाया जाता है तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की भले ही थोड़ी बहुत चर्चा की जाती है, डॉक्टरों और सवास्थ्य सेवाओं की भूमिका को लेकर देखें गए उनके सपनों को भुलाये ही रखा जाता है.

तिस पर विडंबना यह कि पुणे (महाराष्ट्र) में जन्मी उन आनंदीबाई गोपालराव जोशी (31 मार्च,1865 – 26 फरवरी,1887) को एकदम से भुला दिया गया है, जिन्होंने आज से कोई एक सौ चालीस साल पहले अमेरिका में पेंसिल्वेनिया जाकर डॉक्टरी पढ़ने की सोची और नाना दुश्वारियों के बीच तमाम विघ्न बाधाओं को फलांगकर देश की पहली डिग्रीधारी महिला डॉक्टर बनीं. उन्होंने देश में बाल मृत्यु दर को इतनी कम करने का सपना देखा कि किसी भी मां की गोद सूनी न हो. उनके साथ उनके इस सपने की भी अब उस रूप में किसी को भी याद नहीं आती.

पहली महिला चिकित्सक

प्रसंगवश, 1885 में अमेरिका स्थित पेंसिल्वेनिया में चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन का अपना सपना पूरा कर भारत की पहली डिग्रीधारी महिला डॉक्टर बनने की उनकी उपलब्धि उनके वक्त में कितनी चमकीली थी, इसे समझने के लिए कम से कम दो बातों को समझना जरूरी है.

पहली यह कि वह देश की गुलामी का ऐसा दौर था, जिसके बोझ से दबे भारतीयों को छोटी-छोटी उपलब्धियों के लिए भी तरसना पड़ रहा था. दूसरी यह कि तब महिलाओं के लिए हालात इस मायने में कहीं ज्यादा विकट थे कि उन्हें न सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी बल्कि गैरबराबरी की जाई नाना प्रकार की पुरुषवर्चस्ववादी रूढ़ियों, संकीर्णताओं और परंपराओं वगैरह का भारी भरकम बोझ भी उठाना पड़ रहा था.

तिस पर आनंदीबाई के होश संभालने से लेकर पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनकर अकाल मौत की शिकार होने तक के जीवन में, कवयित्री महादेवी वर्मा के शब्द उधार लेकर कहें तो, दुख ही कथा बने रहे.

जब वे महज नौ साल की थीं, बाल-विवाह का दंश सहने को मजबूर हो गई थीं. उन्हें उनसे सोलह साल बड़े और पहली पत्नी को गंवाकर विधुर जीवन बिता रहे गोपाल राव के साथ विवाह के बंधन में जकड़ दिया गया था. इस जकड़न का कहर उन पर इस रूप में भी टूटा था कि 14 साल की होते-होते वे गर्भवती होकर एक शिशु की मां बन गई थीं.

चूंकि उनका अपरिपक्व शरीर और किशोर मन इस गर्भधारण के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, उनके नवजात शिशु की प्राण रक्षा संभव नहीं हुई थी. जन्म के 10 दिन बाद ही वह किसी गंभीर बीमारी से चल बसा था.अनंतर, यह आनंदीबाई का जीवट ही था कि उन्होंने शिशु को खोकर विह्वल हो रही अपने भीतर की मां को उसके सदमे से उबारकर इस दृढ़ संकल्प तक पहुंचाया कि वे चिकित्सा विज्ञान पढ़कर डॉक्टर बनेंगी और अपने देखते किसी भी अन्य मां की गोद इस तरह सूनी नहीं होने देंगी.

अच्छी बात यह थी कि उन्होंने अपने इस संकल्प की बाबत अपने पति गोपाल राव को बताया तो उन्होंने उसे पूरा करने में हर कदम पर उनका साथ देने का वचन दिया और उसे निभाया भी. लेकिन सामाजिक रूढ़ियां व कुरीतियां और उनकी विडंबनाएं उनके आड़े आती रहने से बाज नहीं आईं. आतीं भी कैसे, वह पुरुषवर्चस्व का ऐसा दौर था, जिसमें महिलाओं को घर की देहरी तक से बाहर निकलने की मनाही थी, जबकि आनंदीबाई के डॉक्टर बनने के लिए जरूरी था कि वे विदेश जाकर उसकी पढ़ाई करें. क्योंकि देश में तब इसकी सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी.

चूंकि आनंदी पुणे के एक संभ्रांत जमींदार परिवार में जन्मी थीं और जमींदार परिवार में ही ब्याही भी गई थीं, पाठकों को भ्रम हो सकता है कि उनके विदेश जाने की राह में और जो भी अड़चनें रही हों, आर्थिक बाधा तो नहीं ही होगी. लेकिन ऐसा भी नहीं था. अंग्रेज़ शासकों द्वारा महाराष्ट्र में जमींदारी की प्रथा खत्म कर देने के कारण उनके मायके और ससुराल दोनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह गई थी.

रूढ़ियों की बेड़ियां

अलबत्ता, सामाजिक रूढ़ियों व कुरीतियों की बेड़ियां उन्हें आर्थिक समस्याओं से कहीं ज्यादा सता रही थीं. उनका माता-पिता का दिया नाम यमुना था, जो विवाह के बाद एक परंपरा के तहत बदल दिया गया था और ससुराल वाले उन्हें आनंदीबाई कहकर पुकारने लगे थे. बाद में परंपरा के ही अनुसार अभिलेखों में उनके नाम के साथ पति का नाम जोड़ दिया गया तो उनका नाम आनंदीबाई गोपाल राव जोशी हो गया.

हां, एक अच्छी बात यह थी कि उनको अच्छा ससुराल मिला था, जहां उन्हें किसी प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ता था. पति के साथ उनके रिश्ते में भी कोई खटास नहीं थी.

जैसा कि पहले बता आए हैं, अपने शिशु को खोने के बाद किसी और शिशु को ऐसी मौत न मरने देने का लक्ष्य तय करके उन्होंने डॉक्टर बनने की ठानी तो उन्हें अपने पति से बहुत सकारात्मक व उत्साहवर्धक सहयोग मिला.

लेकिन जैसे ही पति ने उनको इस लक्ष्य को पाने की पहली सीढ़ी पर चढ़ाया और उन्हें मिशनरी स्कूल भेजना शुरू किया, कई कूढ़मगज परिजनों व समाज के स्वयंभू ठेकेदारों ने अपनी भृकुटियां टेढ़ी कर लीं. लेकिन आनंदीबाई और उनके पति ने किसी भी एतराज़ को कान देना गवारा नहीं किया.

1880 तक आनंदी ने कलकत्ता से संस्कृत और अंग्रेजी की पढ़ाई पूरी कर ली, तो उनके पति ने एक मशहूर अमेरिकी मिशनरी को पत्र लिखकर अमेरिका में डॉक्टरी की पढ़ाई की बाबत पूरी जानकारी मंगाई. फिर उसके अनुसार औपचारिकताएं पूरी कर आनंदी को पेंसिल्वेनिया के अमेरिकी महिला मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिला दिया. इस दाखिले का खर्च जुटाने के लिए आनंदी को अपने सारे गहने बेच देने पड़े और उससे मिले धन से भी काम नहीं चला तो शुभचिंतकों से सहयोग लेना पड़ा. लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई.

इस उत्साह के रहते आनंदी की मेहनत को रंग लाना ही था. उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में उक्त कॉलेज से डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ली और उसे पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं. शिक्षा पूरी करके वे स्वदेश लौटीं तो वे कोल्हापुर रियासत द्वारा संचालित अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल के महिला वार्ड में प्रभारी चिकित्सक नियुक्त हुईं.

असमय मौत ने तोड़ा सपना

लेकिन नियति ने इस मोड़ पर उनका ट्रेजेडी से सामना कराना ही तय कर रखा था. पद भार संभालने के कुछ ही दिनों बाद वे तपेदिक (टीबी) की शिकार हो गईं, जो उन दिनों तक सर्वथा लाइलाज बीमारी मानी जाती थी. अंततः 26 फरवरी, 1887 को महज 22 साल की उम्र में इस असाध्य बीमारी ने उनकी जान ले ली और जिस तरह उनकी गोद सूनी हुई थी, उस तरह किसी और मां की गोद सूनी न होने देने का उनका सपना सपना ही रह गया.

दुर्भाग्य से उनका यह सपना अभी भी अधूरा ही है, लेकिन भारत की पहली महिला डॉक्टर होने का जो रिकॉर्ड उनके नाम हमेशा के लिए दर्ज है, उसने उनके वक्त से अब तक बहुत-सी महिलाओं को डॉक्टरी की पढ़ाई का हौसला दिया है.

प्रसंगवश, उनके वक्त में मुम्बई की उनकी जैसी ही बाल-विवाह पीड़िता रखमाबाई राउत (22 नवम्बर, 1864 – 25 सितम्बर, 1955) ने नाना विघ्न बाधाओं के बीच लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वीमेन से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर एमडी करनी चाही तो पाया कि वह संस्थान महिलाओं को एमडी ही नहीं करवाता. इसके चलते उन्हें ब्रसेल्स जाकर एमडी करनी पड़ी, जिसके बाद वे भारत की पहली महिला एमडी और पहली प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर बनीं.

मुंबई के भीका जी कामा अस्पताल में शुरुआती सेवाएं देने के बाद वे सूरत चली गईं और साढ़े तीन दशकों तक खुद को महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के प्रयत्नों में झोंके रखा. लेकिन अफसोस कि उम्र की नाइंसाफी ने डॉ. आनंदीबाई को जो सपना पूरा नहीं करने दिया, अब उनके प्रति कृतघ्न पीढ़ियों को उसकी याद ही नहीं आती.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)